1400天,我们这样走出“新手村”——记中国地质调查局海口中心船舶大队

来源:地调局海口中心

作者:庞博、王刚

发布时间:2024-11-15

2024年9月14日,中秋节的前一天,笔者来到海口市秀英港海监渔政综合服务基地码头,第一次登上“海洋地质二十六号”调查船,这艘在过去几个月吸引央视、海南日报等多家媒体争相报道的“明星”调查船。就在不久前,他们刚刚完成了船舶列装后的首个作业航次——这也是他们并肩出行的第一个航次,时长25天,纵横南海海域2118海里,完成了多项数据采集工作,创造了属于中国地质调查局海口海洋地质调查中心(以下简称“海口中心”)的多个第一次。

即使休整半月有余,谈到首航,船员们仍旧难掩激动。然而千言万语拥堵在一张嘴边,一时不知从何说起,最后在一声声感叹和支支吾吾的欲言又止中,水手长李敏开口道:“没想到这一天会来得这么快……”

“三十年河东”前的“三十年河西”

2020年9月,海口中心正式挂牌成立,由陆转海,向海图强的发展方向就此确立,打造一支出色的船舶运维团队成为海口中心业务转型的应有之义与工作开展的重要保障,海口中心船舶大队(以下简称“船舶大队”)就此应运而生。

在组建之初,海口中心采取组织安排为主,兼顾个人意愿的原则,从原有队伍中抽调人手组建了最初的船舶大队。李敏也就是在此时从一名陆域地质勘探人员转为了船队的一员。作为海口中心业务方向调整的重要举措,船舶大队的成立几乎可以说是海口中心转制的一大标志。在这样的背景下,加入船舶大队理应是大家竞相追逐的荣誉,然而当时的实际情形却略显惨淡。

“刚成立的时候,很多人都不愿意分到我们这边”,谈到船舶大队草创之初的情况,李敏不好意思地挠了挠头。这种落差并非不可理解。伴随组织结构调整而来的巨大业务转向使得许多职工一时茫然,对于海洋这样一个完全陌生的领域,许多人并没有十足把握在短期内实现有力突破。而对于这些曾立志为国找矿,为此常年奔赴山野,风餐露宿,久经恶劣天气与自然环境考验的战士而言,担忧的并非条件艰苦,而是不出成绩,“腰杆不硬”。

随后的一年,船舶大队一方面不断根据中心业务转型需求完善组织结构,规范化管理制度,明晰岗位职能;一方面参与到全国森林蓄积量调查(海南、广东)、全国草原资源调查监测(琼、闽、浙)等重大项目中。虽有成就,但在“船舶大队”的名头下也显得不咸不淡。于是2021年的工作汇报里,他们在总结成果的同时毫不留情地做出了严厉的自我批评。缺乏高级船员,现有人员转型积极性不高成为这份材料里被重点指出的问题,也成了后续几年工作的指引。在尚未具备海洋作业条件的时间里,“蛰伏”成为对船舶大队状态最贴切的形容。而属于他们的机会终于在2021年的11月如约而至,仿若漫漫夜航后日出海面。

扛起全“村”最好的“舰”

船舶总吨1311,满载排水量1713吨,总长63.5米,型宽12.6米,型深4.6米,吃水3.2米,配员34人,自持力35天,续航力3500海里,采用双机全回转舵桨推进,配有侧推装置、DP1动力定位系统……这就是“海洋地质二十六号”调查船,海口中心首艘,也是我国首艘定位于海岛(礁)综合地质调查与研究的新型多功能科学调查船。自2024年5月列装后,作为为海口中心海上作业提供重要保障的同时,更是海口中心的骄傲,无愧于海口中心最好的“舰”之称。而当时间倒退回1400多天前,这艘还未被核准命名的调查船此时才刚刚立项,面目也还随着越来越高涨的未来期许和一轮又一轮的论证会议,一次次在设计图纸上被重构。关于她,在当时唯一确定的只有海口中心上下如一的信念:我们必须拥有一艘属于自己的海洋地质调查船。

经过长达一年的反复修改与专家论证,船舶设计与建造方案正式敲定。而当喜讯传来,船舶大队在高兴之余却也颇感焦虑。在船舶设计方案的一遍遍调整过程中,船舶大队现有人员对这艘调查船愈发了解,却也愈发意识到现有人员结构的不足。缺少高级船员,我们该怎么运营好这艘寄予着全海口中心厚望的调查船呢?

2021年11月,船舶大队的高级船员招聘计划正式启动,船舶大队开始了新一轮的人员补充与队伍建设。现“海洋地质二十六号”调查船船长司蒙,就是在这一轮队伍建设中加入船舶大队的。到此之后,他的第一个任务就是亲赴福建省恒生船舶重工有限公司造船厂,带领人员参与到调查船的监造工作中。有过十几年船长任职经验的他,曾指挥过8000吨客滚轮穿梭于南海,甚至参与过“瓦良格”号的拖运工作,大船接新、舾装、拆解维修对他而言已是寻常事。饶是如此,当他在造船厂亲眼见证未来将由自己指挥的调查船从一块块钢板逐渐成形为千吨重舰,也不免感到新奇。

在18个月的船舶建造周期里,船舶大队共轮流派出8人次前往造船厂、设备制造厂进行监造,辗转福安、泰州、南昌、淄博等地,先后对主机动力装置、定位系统、发电机组、全回转舵桨装置、艏部等重要船舶组件和设备进行监造验收。而这也正是促成李敏“这么快”感慨的一大原因。

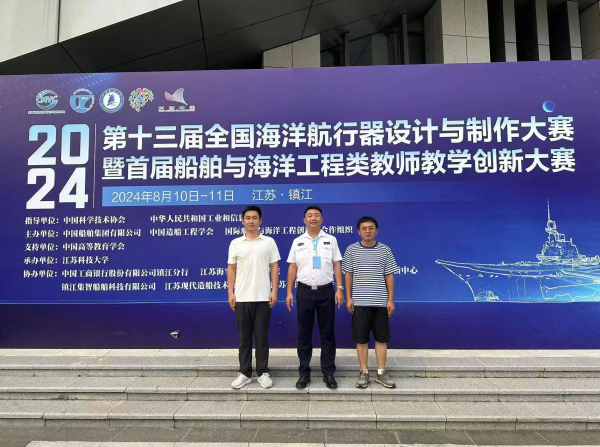

作为船舶交付的甲方,如此大规模、长时间地跟踪介入船舶建造实不多见。这种“特殊待遇”既是船舶大队以高质量完成这一任务的决心所在,也是对未来船队发展的棋先一着。工厂环境下长时间的耳濡目染,使得职工对于船舶基础知识的理解与日俱增,转型船员的积极性也日渐提高。在这一契机的助力下,2022年,船舶大队全体人员考取船员证书,并创下了全员一次性通过考试的佳绩,潜移默化之中完成了船队的人才队伍建设工作,同时也在船舶大队内点燃了深入钻研的热情,彻底改变了过去部分职工存在畏难情绪的问题。在这一年,船舶大队在人才储备和技术创新方面取得巨大进步,船队新增高级船员及考取船员相关资格人数达38人,申请船舶相关专利4 项,其中26名自主培养的(支持级)船员全部获得值班证书。在2024年8月举行的全国第十三届航行器设计与制作大赛上,由船舶大队与海南科技职业大学海事学院共同设计和制造的无人机调查船取得了全国二等奖,参赛设计因其出色发挥和可靠性能受到了评委们的高度评价,而这也意味着海口中心船舶运维团队在技术层面逐渐走向了成熟。

2024年5月24日,“海洋地质二十六号”调查船完成列装下水,首次泊入母港海口,出海作业进入倒计时阶段。随后船舶大队以周为单位加紧组织专项作业训练,并会同其他业务科室进行船上探测设备调试,最终于7月25日在琼州海峡顺利完成了船装结合海试。

船舶装备齐整,船队蓄势待发。剩下的,就是扬帆启航。

此去一程向深蓝

2024年8月3日,“海洋地质二十六号”调查船开启了列装后的首个作业航次。期间调查队伍航行2118海里,完成多波束、单道地震、海洋重力、海洋磁力同步测量1675公里,实现了重、磁、震、声多手段联合海上作业,成绩斐然。这让我也一度以为,驾着这样一艘先进的调查船航行就好似孙悟空一般,“径至汪洋大海。按筋斗,捻了避水诀”就能“分开波浪”,畅行无阻。

事实上,海上航行并非易事。我亲自踏上船之后不久,就晕眩于舷窗里随岸边波浪而摇动的远方景象。对以月为任务周期的船员们来说,这种生理不适是数倍增加的:航行中的风浪远比港口汹涌,恶劣天气总会在海面的另一侧虎视眈眈。成年累月的航行需要的不仅仅是耐心,更是勇气和毅力。而当我向船员们诉说这一感受时,却收获到一阵阵开朗笑声,“这才哪到哪,船都还没开呢!下次你来船上和我们待几天再说晕不晕!”

原来,早在2022年船舶大队就未雨绸缪,积极和广州海洋地质调查局、青岛海洋地质研究所等多家单位合作,累计送出职工上船实习22人次,总计时间超过60个月。在一次次的练习中,船员们早已摸熟海洋的脾气。在心理方面,船队也早有关注,从实训阶段就积极组织心理辅导,帮助人员调整心态,邀请经验丰富的老船员分享经验,传授应对远洋生活的技巧。在航行过程中,船队党支部时刻监控船员动态,同时积极组织了运动会、包饺子等形式多样的特色活动,极大缓解了因长期远洋作业产生的潜在紧张、焦虑情绪。

在对首航工作进行总结时,在今年3月荣获交通运输部“高级船长”任职资格的司蒙尤其关注航行中的安全问题,而这也是他多年航海生涯积攒下的宝贵经验。“出海不是儿戏,注重安全才能更好地作业”,他这样说道。在他的带领下,从试航阶段开始,船舶定期举行各类安全培训,在首航过程中也不曾落下。当调查船行驶至七洲列岛区域时,调查船甚至结合海上条件进行了一次涵盖多种场景的海上实地综合性演习。而这些汗水以超乎所有人想象的速度得到了回报。

2024年9月6日,建国以来的最强秋台风“摩羯”侵袭海南。得益于前期多次安全培训和演习,“海洋地质二十六号”调查船船队全体成员迅速响应,按照紧急预案展开相应工作,并根据台风动态灵活更换防台水域、调整防台措施,以18名船员安全返回、船上主要设施无受损的优良表现通过了这场大自然的严峻考验。而这次经历似乎也是在宣告着:1400天,船舶大队上下求索,最终在风雨之中,闲庭信步,走出了船舶运维的“新手村”。

“胜不妄喜,败不惶馁,胸有激雷而面如平湖者,可拜上将军。”在1400个日夜里,船舶大队拼住一股劲,拧成一股绳,虽无奇遇眷顾,但一路拜师学艺,勤学苦练,肩扛重任而不退,行涉千里而更发,功不唐捐,玉汝于成。如今轻舟已过万重山,自当立志更逐千层浪。按照海口中心“三步走、三级跳”规划,2025是全面实现海洋调查能力的关键之年,也是形成核心业务能力、建成海洋地质调查尖兵的规划之年。调查船平台及团队作为海洋作业的重要保障,势必在未来扮演更大角色。我们尽可期待这支年轻的队伍如浪花般奔涌大海,穿梭在南海的蔚蓝海面之上。

作者:庞 博 王 刚

摄影:李 敏 刘雨飞

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号