黄河三角洲上的“自然之眼” ——烟台中心黄河三角洲项目组工作侧记

八百里芦苇浩渺云烟,九百里黄河海天一色。八月酷暑难耐的黄河三角洲地区,一棵棵芦苇宛若一支支充满诗情画意的妙笔,在蔚蓝大海和湛蓝天空的映射下,醮沾着屡屡流淌着的黄沙,把海天一色的风景装点得如诗如画。

与这惬意风景形成鲜明对比的是这里蚊虫如蜻蜓一般硕大,萦绕在一群地质调查工作者身边,有的地质队员身上甚至趴着数十只。他们挥舞着手中的工具来不及驱赶落在身上的蚊虫,虽然穿着防晒衣尽可能包裹住裸露在外的皮肤,可手臂上、脸上依然被叮出了一个个红色的大包。他们是来自于中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心(以下简称烟台中心)黄河三角洲自然资源综合调查监测与评价项目组工作人员,正在这里开展黄河三角洲地区自然资源调查、监测、观测等工作。

黄河三角洲地区位于山东省东营市垦利区,这里是我国黄河流域经济社会发展的重点区域,也是我国三大河口三角洲之一,其经济开发潜力巨大,被誉为“金三角”地带,是我国的重点经济开发区,已被国家列为十大农业综合开发区之一。

“黄河三角洲项目组以自然资源要素综合观测业务为统领,以地调特色为优势,充分拓展自然资源调查、监测和观测任务,通过布设野外长期观测点,获取‘水、土、气、生’等要素的长期观测数据,配合区域地质调查与监测,为黄河三角洲自然资源协调共生、人类经济活动与生态环境相互关系研究提供参考依据。”该项目组负责人一语概括了他们的工作内涵。

“一体化”观测雏形初现

2020年5月,国家发展改革委、自然资源部等多部门联合编制了《全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划(2021—2035年)》。《规划》指出,加强黄河下游湿地特别是黄河三角洲生态保护和修复,促进生物多样性保护和恢复,推进防护林、廊道绿化、农田林网等工程建设。烟台中心聚焦服务黄河流域生态保护和高质量发展这一主题,先后在黄河中上游、中下游及三角洲地区部署实施3个自然资源综合调查监测项目,初步构建4个自然资源要素野外科学观测研究站,其中2个站列入国家级台站培育计划,旨在围绕黄河流域面临的重大自然资源问题,充分运用现代信息技术和现有资源,产出黄河流域自然资源系统演化规律和生态环境退化机理等科学认知成果。

该项目自实施以来,坚持以黄河流域资源可持续性利用和发展为依据,以平台体系、指标体系、数据中心、人才队伍及科普基地等五大方面为基础,完善“天、空、地、海”一体化自然资源观测体系,努力为整个黄河流域可持续发展提供解决方案。同时,黄河三角洲项目组主动联合地方政府、高等院校、科研院所等单位开展共建共享、协同创新相关活动,实现不同平台资源高效利用与整合,形成与黄河三角洲地区相关领域科技创新平台资源互补、合作共享的良好机制。

截至目前,黄河三角洲项目组利用野外科学观测站已有设备,已获取涵盖植被资源、土壤资源、水资源、气候资源等4大类型50余项指标的海量原始数据。通过数据处理和综合研究分析,初步得出以下结论:黄河三角洲地区随着成土时间的增加,植物物种丰富度和生物量显著提高;黄河三角洲地区的农田生产力存在南北不均的情况;对于滨海滩涂区,海陆交互频繁的地区,可发展滩涂海水养殖或建立人工湿地等;对于距离海岸较远的内陆农作区,建议在该区域发展草牧业。

数据质量是立足之本

成绩的背后是黄河三角洲项目组成员三年来的坚持和付出,从项目立项到编制实施方案,再到野外一线风餐露宿开展作业,每一项工作环节都一丝不苟,每一次数据采集都严谨细致,充分展示了新时代地质工作者的精神风貌。

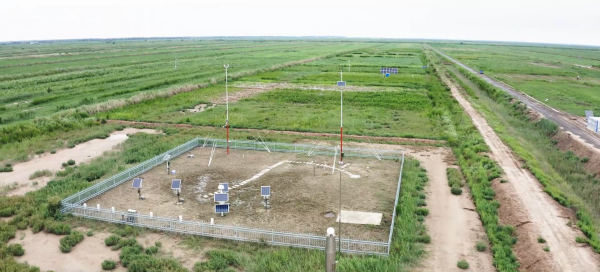

位于黄河三角洲国家级自然保护区的观测站,刚刚经历了一场倾盆大雨,被冲刷过后的观测设备一尘不染,但去往站上的路面仍积水较多,黄河三角洲项目组成员一步三滑地朝着观测仪器走去。

“这台是植被长势观测系统、超声波测深仪系统、土壤温湿盐自动观测系统、十米自动气象观测系统……这些设备可以对地表植被的生长状况进行监控,可以长期监测水的深度,可以用于测量土壤的湿度,温度以及电导率。通过充分收集研究区域内影响土壤、水、湿地、气候、生物资源变化的动因数据,建立相关动态模型,对各项指标的影响程度进行强弱性评价,进而研究资源间耦合机制与相互作用。”黄河三角洲项目组成员陈杰一边仔细地记录着数据,一边向记者如数家珍地介绍着他们眼中的“瑰宝”。

数据准确性直接影响着项目的工作质量,这些设备虽然都具有定时传输的功能,但是黄河三角洲项目组为了让获取数据更加精确,需要不定期进行维护,在现场的工作人员林佳洲小心翼翼地打开井盖,拿出井下传感器用水进行校正标定。他向记者介绍,由于这一区域靠近海边,水的盐碱含量较高,如果长时间不维护则会出现传感器被盐渍堵塞的情况,导致数据接收异常。因此,黄河三角洲项目组建立了设备定期维护保养和应急防护机制,无论刮风下雨还是更为恶劣的天气,工作人员都要“按照惯例”亲临现场进行设备维护工作。

“项目”“人才”实现双轮驱动

创新驱动本质上是人才的驱动,国家科技创新力的根本源泉在于人才的培养。烟台中心紧紧围绕地调局“五问”“五不唯”成果与人才评价标准,旨在培养一批能建站、懂建站、会建站的观测人才和能观测、懂处理、会分析的观测团队。黄河三角洲项目组通过1对1、1对多、多对多的互帮互助形式,努力提升人员业务能力,实现真正意义的传、帮、带。

据了解,黄河三角洲项目组通过参加指挥中心组织的自然资源要素综合观测骨干培训,培养观测骨干10名,观测团队2个;通过采取“1+1”帮带模式和岗位练兵,培养了二级项目负责1名,副负责2名,4名工勤人员具备了基础数据下载和观测装备检修能力。

在实际工作中,黄河三角洲项目组积极发扬勇于创新的科研精神。与中国地质大学(武汉)、中科山东东营地理研究院等单位联合申报局级野外科学研究站。自主开发了降雨样品自动收集系统,通过加装平移板、电动伸缩杆等物理部件实现了对降水样品的自动化采集,相关专利已通过申请,发表科技论文10篇,授权软著2项。

长风破浪会有时,直挂云帆济沧海!下一步,烟台中心将进一步瞄准黄河流域生态保护和高质量发展重大战略需求,找准业务发展的“突破点”和“着力点”,不断提高黄河流域自然资源综合调查监测与评价能力,探索观测研究领域“空白区”,努力摸索野外台站合作共建的新路子、新方法,着力构建黄河流域自然资源要素综合观测的新体系、新布局!

观测站全貌

数据采集

数据观测

样品采集

作者:张继勇、高金华、窦文骏

摄影:李杰

京公网安备 11010202007433号

京公网安备 11010202007433号